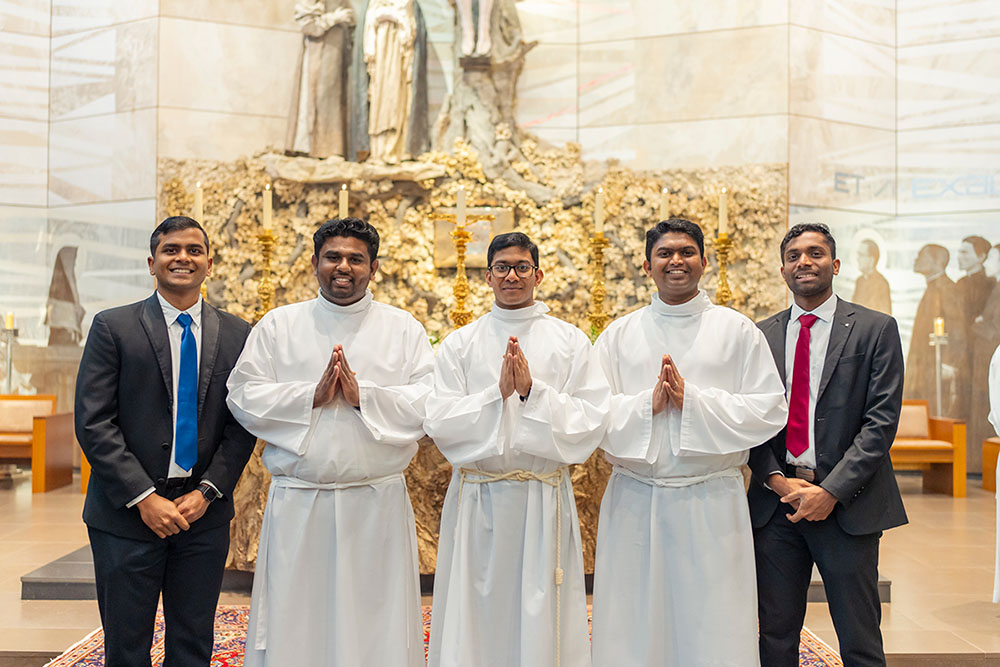

17歳で神学校に入学したインド出身のゼミ生、アント・ベンツィガー。現在26歳(2025年)。 ナバラ大学の教会系学部 パンプローナのビダソア国際神学校在住。

幼い頃に神の愛を知ったアント私は幼い頃から、家族、カテキズム、協会での養成から必要な精神的な糧を得ていました。 リトル・ウェイ.両親の祈りの生活、キリストへの全面的な信頼と至聖なるマリアへの献身を通して、私は全能の父である神の愛に気づきました。

彼にとってはね、 家庭で、家族の中で受けた教育は、私たち全員が両親に感謝しなければならない宝物です。.私たちの魂に残るクリスチャンの形成。

「ケラライト(南インド人)の家庭は、私の家庭のように、しばしば 代々受け継がれてきたカトリックの信仰が深く根付いていること。.家族の祈りと霊的実践におけるこの決意は、信仰を強めようとするヨーロッパの家族にとって貴重な教訓となるでしょう」と若きインド人ゼミ生。

幼少期に祭壇奉仕をしたことで、カトリック司祭になりたいという熱い思いを抱くようになりました。そして中学校を卒業後、2015年5月31日に神学校に入学しました。彼は大きな喜びと希望を持って、その正確な日付を覚えています。

彼の教区におけるキリスト教の起源(ネイヤッティンカラ1600年、聖フランシスコ・ザビエルによって洗礼を受けたカトリック信者が、ネイヤッティンカラ、ヴラタンカラ、アマラヴィラ、パラッサラといった地域に定住したのが始まりです。

1707年、イエズス会の宣教師セヴェリア・ボルギス師がネモム・ミッションを開始しました。最初の改宗者はネールのコミュニティからで、この教区の最初の教会は1775年にアマラビラに建てられました。

しかし、20世紀初頭、聖人の宣教活動により、彼の教区ではカトリック信仰の普及が進みました。 アロイシウス・マリア・ベンツィガー大司教 (OCD)。

「彼の聖なる生涯、力強いリーダーシップ、宣教への熱意、宣教司祭への惜しみない援助は、いくつかの教会共同体の形成と多くの教会の建立に道を開きました」とアント。

そして1996年6月14日、聖ヨハネ・パウロ二世は勅令によって、次のように述べました。 アド・アプティウス・プロベヘンダム ネイヤッティンカラのラテン語教区を設立。

現在、この教区の総人口は1,467,000人です、 うちカトリック教徒は160,795人で、11 %。

「全人口に比べてカトリック人口が比較的少ないため、より多くの人々に福音を伝え、手を差し伸べる潜在的な必要性があります」と語るアント氏は、司祭の召命の必要性と教区の司祭不足が大きな課題であると言います。

逆説的ですが、インドのこの地域には多くの小教区や宣教センターがあり、教区が信者に十分な司牧ケアを提供することは大きな責任です。 カトリック司祭 そして彼を高く評価しています。

このような司祭不足は ケーララ州の小教区生活は非常に活発です。教会への帰属意識と参加意識を育む活気ある共同体。

「これはヨーロッパの小教区にインスピレーションを与えるものです。

アント・ベンジガルの州であるケーララ州のもうひとつの豊かさは、ヒンドゥー教、キリスト教、イスラム教の伝統が融合した豊かな文化遺産です。彼にとって、この文化的多様性は、異なる背景を持つ人々が共に暮らし、働くことのできるユニークで活気ある社会を作り出しています。

「この特集は、ヨーロッパ人が文化の多様性を受け入れ、異なる伝統から学ぶきっかけになると信じています。

ケララ州は自然災害や社会経済問題など、数々の困難に直面してきました。しかし、ケララ州の人々は驚くべき回復力を示し 逆境を乗り越える強い共同体意識.この忍耐の精神は、ヨーロッパ人が自分たちの困難に立ち向かう際のインスピレーションになるでしょう。

しかし、アント・ベンジガルはスペインについての知識も大いに身につけています。国際的な視野を与えてくれる言語に加え、この国の文化遺産やさまざまな考え方。

もちろん、彼が言うように、スペインの豊かな歴史と芸術は、彼にこの国の過去に対する深い洞察を与えています。

しかし、最も重要なことは に存在する国際的な視点。 ビダソア国際セミナー: 「多様な背景や文化を持つ人々との出会いは、理解や寛容さ、より広い世界観を育みます」と彼女は満足げ。

神学校での生活は、共同体意識と価値観の共有を育むからです。

"私は、この霊的な旅路の中で、他者とより親密に生き、人間関係を培い、互いに支え合うことを学んでいます。さらに、地元の小教区でのボランティア活動や社会から疎外されたコミュニティでの活動など、私が得ている司牧的経験は、他の人々に奉仕する上で大きな価値があります。これらすべて より深い自己成長に貢献します、 時間を管理し、自己規律を養い、心の平和を培うために」と彼女は締めくくります。

帰国後に直面する大きな試練を前に、インドから来たこの若いセミナー生は、仕える人々のために生きることを目的とする21世紀の司祭の7つの特徴をあえて打ち出します。

マルタ・サンティン宗教情報を専門とするジャーナリスト。